スプリンターの半月板断裂日記、4回目は【31日〜41日】をまとめていきます。

中途半端な日数ですが、このブログは、半月板損傷を起こした方にとって有益な情報が多く詰まっています。

〜35日

精密検査まで日があるため、できる限りのリハビリを徹底的に行っていきました。

ウェイトトレーニングにも慣れが出てきたので、負荷の限界を試しながら筋肥大を狙ってセットを組みます。

※ベンチスクワットの重量

19日目のマックス→60kg

31日目のマックス→100kg

重量は上がっていますが、フォームの乱れによる腰痛や膝の不安定感が起こりました。

そのため、セットは70kg×7RM×3Setで組み、殿部や大腿部に刺激が入るようにフォームを意識して取り組みました。

トレーニング後の変化としては、

- 歩行の安定感↑

- 膝の違和感↑

負荷をかけることの良し悪しは勿論あります。

どのリハビリやトレーニングでも共通ですが、良い点はもっと良くする、悪い点は少しでも改善を試みることです。

この日の収穫を活かして、負荷の調整とケアの質量増加を意識しました。

別日にはトレッドミルを活用して、有酸素運動での負荷を上げてみました。

初期は4km/hで歩いていたところ、5km/hまで上げることができ、十分にアップができていれば違和感程度に抑えることができました。

そして8km/hでのjogを行ってみると、真下で接地すれば走れることが分かりました。

言い換えると、スプリントと同じで

真下接地→股関節を中心に地面を押すことができれば痛みが出ない

膝を固める筋力と正しい接地位置が習得できれば、歩行やランニングができることがハッキリしました。

スプリントには程遠いですが、ウォークトレーニングの質を上げる事はできそうだと思いました。

そして、ベンチスクワットの負荷も安定してきたので、このタイミングでハーフスクワットに挑戦です。

注意したのは、

- しゃがみ込みの深さ

- 股関節の伸展速度とフィニッシュ

- 脚のアライメント

重量的には余裕はありましたが、ケガのリスクや身体負荷を考慮した結果、50kgでセットを組んで筋肥大を狙うことが望ましいと判断しました。

リハビリにおいて最大の懸念点となったこと

この5日はかなりのリハビリに挑戦しましたが、良いフィードバックを得ることができたと思います。

しかしここで最大の懸念点、言い換えると、嫌な予感が生まれました。

最大可動域での屈伸ができない

特に問題と感じたのは、

右膝の完全伸展ができないこと

屈曲に関しては、注意しながら行えば安全に負荷をかけられます。

しかし、スプリンター特有の動きやトレーニングの大半は、トリプルエクステンションに由来する動作で構成されています。

特に困ったのは、スクワットのフィニッシュ姿勢で膝が伸ばせず、殿筋に狙った負荷をかけきれないことでした。

後々理由は判明しますが、この問題は改善するのに時間を要すると感じました。

〜40日

日常生活でも少しずつ変化をつけながら、症状の様子を覗っていました。

リハビリの次の日に膝はどうなのか?冷え対策をどこまで行うのか?

些細な変化に注意しながら、できるだけ自然な状態で生活するように心がけました。

今後のリハビリ方針については、MRIの結果を基に決めるつもりでした。

- 走れそうなら少しずつ外で動く(トレッドミルだと接地位置がズレるため危険)

- スクワットのやり方を決める(ハーフスクワットの負荷が適切なのかを確認する)

大まかな計画を立ててから、精密検査を受けてきました。

精密検査の結果

待ちに待ったMRIの結果、

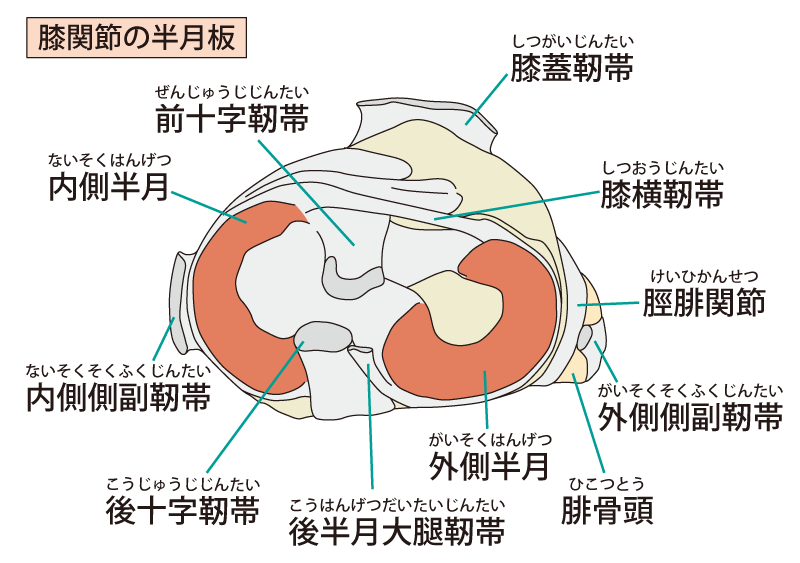

- 内側半月→軽い損傷(特に問題無し)

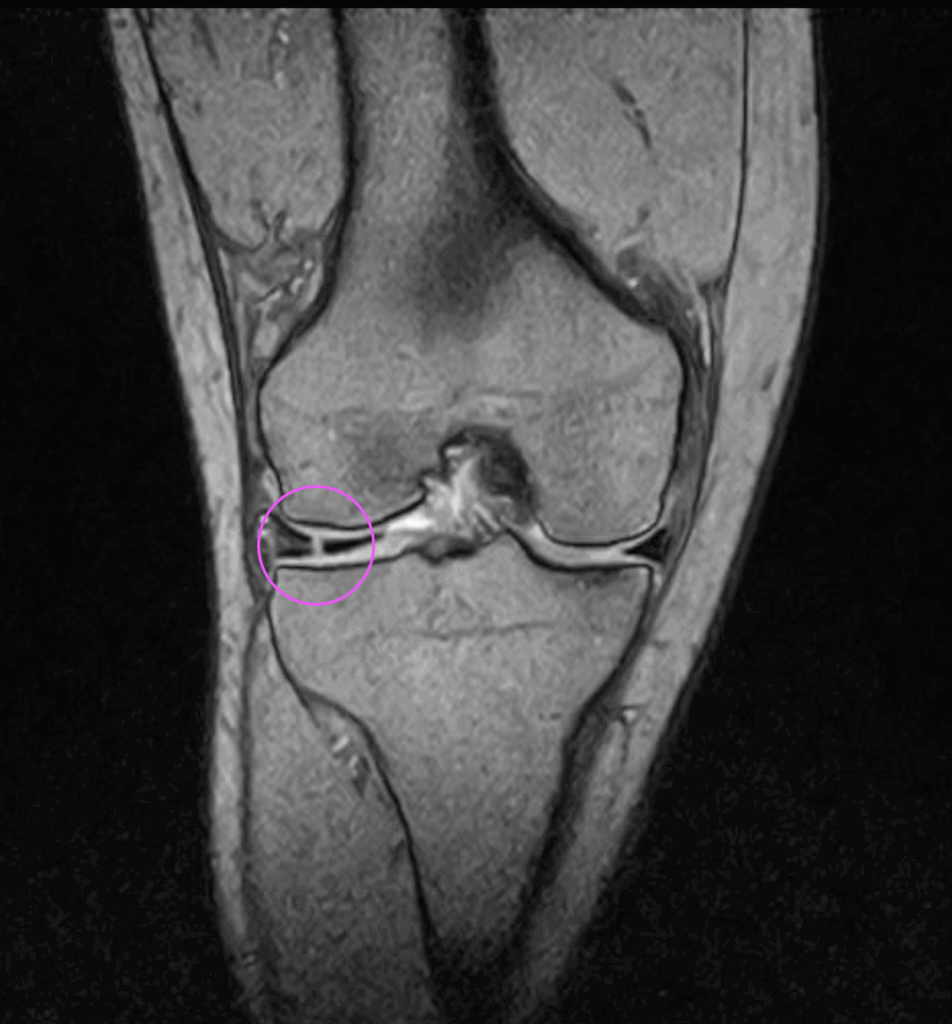

- 外側半月→明らかな断裂線あり(縦断裂)

レントゲンではハッキリ写らなかった損傷が見られました。

白い線から中央寄りの部分が切れた半月板で、運動時に切れ端が挟まることで伸展制限や痛みを起こしていたようです。

半月板が切れていたことは勿論問題ですが、それ以上に大きな問題が発覚しました。

円板状半月板

どうやら私の膝は、先天的な異常を抱えていたようです。

外側半月板のサイズが通常よりも大きく、損傷を起こしやすい構造をしていました。

通常C字状をしている外側半月ですが、丸みを帯びて厚くなっているのが円板状半月板。

言い換えると、クッション機能を成す半月板が大きくなることで、損傷を起こすリスクが高くなります。

しかし、大半は無症状のため、MRI等の精密検査をして初めて気づくことが多いようです。

陸上競技を続けて14年、様々な種目を経験してきましたが、今まで右膝を痛めたことはありませんでした。

それは単純に、損傷レベルのストレスがかかっていなかっただけで、実は微細損傷を起こしていたのかもしれません。

痛みや運動制限がかかる場合は手術の適応となる円板状半月板、現状、ドクターの判断としては、「保存療法」の継続でした。

ヒアルロン酸注射の様子次第、改善が見込めず手術の希望があれば、大きい病院への紹介をするとの結論に至りました。

そもそも何故半月板が切れたのか?

MRIまで撮っても、半月板断裂を起こした直接的な原因は分かりませんでした。

受傷時のトレーニング内容としては、そこまで負荷がかかる内容ではありません。

そして、その1回で切れる程半月板は弱くないはずです。

そこでまず疑ったのは、日頃行ってきたトレーニングの内容です。

長年長距離を専門として取り組んできましたが、春からスプリンターとしてトレーニングを始めました。

しかもメイン種目は100m、今まで行ってきた長距離走とは真逆の要素が必要となります。

具体的に行ってきたことは、

- 素早い動きへ適応するための動きづくり

- 高出力でのスプリントトレーニング

- 出力強化/筋肥大を目的としたウェイトトレーニング

PEAK Support 川端公人コーチのサポートを受けながら、段階的に基礎づくりを行いました。

1年間はレースに出場する予定は無かったため、スプリンターとしての体づくり、100mを走るためのレースプラン、フォーム修正など、様々な要素に分けてトレーニングをしてきました。

特に大きな変化があったのは秋頃、本格的にウェイトトレーニングを教わり、トレーニング目標が明確化した時です。

想定以上のペースでマックス重量が増えていき、100m11秒台を出すための目標として、【春までにフルスクワット120kg】が出されました。

その頃からスプリントにも変化が生まれ、一歩で押す力が強くなり、推進力が次第に大きくなっていました。

言い換えると、トレーニング効果が出始めたことで、調子が良い状態で冬季練習を迎えることができていました。

練習にも熱が入っていたため、気づかないうちに量と質が両方上がったトレーニングを行っていたのかもしれません。

私の結論としては、

「根本的に膝に負担がかかりやすい身体構造をしていた」

「今まで以上の負荷を膝にかけ続けた結果、段階的に半月板の損傷を起こしていた」

「受傷日のスプリントトレーニングは最後の一撃だった」

と言うことに落ち着きました。

そして、

「このまま出力を出し続けていたら、いつか断裂を起こしていたかもしれない」

とも考えました。

私の中で結論がまとまった時、ふと心の中に浮かんだことがありました。

「起きたことは仕方が無い、だから治す手段を前向きに考えよう」

この時既に、頭の片隅には「手術」の二文字が浮かんでいました。

次回のブログは、情報が揃った状態で新たに取り組んだリハビリについて紹介します。

リハビリ・手術の時系列

受傷直後:スプリンターが半月板断裂を起こした話

整形外科受診後〜15日:半月板断裂初期に行っていたリハビリ

16日〜30日:半月板断裂 積極的リハビリと精密検査の決断

31日〜41日:本ブログ

42日〜61日:半月板断裂 思い切って攻めたリハビリを行う

セカンドオピニオン/手術前リハビリ:半月板断裂 セカンドオピニオンと手術前リハビリ

手術前の準備/不安だったこと:半月板断裂 手術前の準備 不安だったこと

入院/手術の話 手術後のリハビリ:半月板断裂 入院/手術の話 手術後のリハビリ

手術後1ヶ月:半月板断裂 手術後1ヶ月間のリハビリ

手術後1ヶ月②:半月板断裂 手術後1ヶ月間のリハビリ②

手術後のアイシング−考察:膝手術後の腫れとアイシングの考察

アスレティックリハビリテーション:スプリント動作を再獲得するためのリハビリ

コメント