足関節捻挫/捻挫後遺症

このようなお悩みありませんか?

- 足首を捻ってしまった

- 捻挫を繰り返しやすい/捻挫グセがある

- 足首の捻挫を未然に防ぎたい

目次

若葉治療院富士院にできること

患者様に寄り添った丁寧なカウンセリング

足関節捻挫の原因を根本から見つけるためには、患者様のお話を丁寧にお伺いすることが大切です。

当院では、

- 来院に至るまでの経緯

- 現在お困りの痛みや不調について

- 当院に期待していること(痛みの緩和・原因の特定・競技復帰 など)

このような情報やご希望を丁寧にヒアリングして、足関節捻挫の背景を深く追求する事から始めます。

私たちが最も大切にしているのは、「患者様がどうなりたいか」という想いです。

一方的にゴールを決めるのでは無く、患者様が理想とする未来に寄り添いながら、最後まで一緒に歩んでいきます。

カウンセリングを基に様々な身体機能検査を行い、

施術や各種サービスを組み合わせて「完全オーダーメイド」の改善案を提供いたします。

プロスポーツ現場で培われた完全オーダーメイドの施術

足関節捻挫の原因には、筋肉の硬さや関節の動き、体の動かし方など、様々な要素が複雑に絡んでいます。

当院ではこれらの原因を改善するために、様々なアプローチを組み合わた「完全オーダーメイド」の施術をご提供します。

- マッサージ

- 鍼治療

- モビリティー

- ストレッチ など

症状やご要望に合わせた適宜施術を行います。

施術中にも「ここが痛む/ここが楽になった」などのフィードバックを伺いながら、その場で施術の方針を調整し、最も効果的な方法を選択します。

また、施術後の状況に応じてセルフケアやトレーニングをご提案し、施術効果の定着と再発防止のサポートまで行います。

さらに当院は、大会やレース前のコンディションアップにも強みがあります。

プロスポーツ現場で培ったテクニックを組み合わせ、ご希望のコンディションへ仕上げます。

ケガや不調の根本解決からパフォーマンスアップまで、一貫してサポートできる施術ができるのが当院の強みです。

| 一般(50分) (90分) | 5,300円(税込) 9,600円(税込) |

| 学生※高校生まで(50分) (90分) | 4,300円(税込) 7,800円(税込) |

| スペシャルコース(120分) | 12,500円(税込) |

動きの異常を発見するために フォーム分析

足関節捻挫の原因には、ランニングフォームの異常が隠れていることがあります。

止まった状態で症状を確認することも重要ですが、「動いているとき」にしか現れない異常が多く存在します。

当院のフォーム分析では、

- リアルタイムでのフォーム計測

- 動きながら行う身体能力評価

静的・動的の両面から原因を絞り込み、ランニングフォームが絡む問題を本質から特定。

その仮説を基に、パフォーマンスアップやケガの再発防止へ繋がる最適なアプローチを提案できるのは、当院の強みです。

| 計測+アドバイス | 1,000円(税込) |

機能回復〜パフォーマンスアップに トレーニングサポート

足関節捻挫からの競技復帰やパフォーマンスアップのためには、「適切な負荷設定」と「段階的なステップアップ」がカギを握ります。

そのために欠かせないのは、「現状に合った適切なトレーニング計画を立てること」だと考えます。

当院のトレーニングサポートでは、

- 現状の能力に合った適切なトレーニング

- トレーニング理論に基づいた安全かつ効果的なトレーニング

トレーニングの目的や身体能力を細かく把握した上で、競技特性を把握したトレーニングを提案いたします。

また、機能回復やパフォーマンスアップアップだけで無く、日頃のセルフケアまでサポートできるのは、当院の強みです。

早期回復〜再発防止の予防に リハビリサポート

足関節捻挫を起こしたときに大切なのは、「早期回復」と「再発防止」のためのリハビリです。

そのために欠かせないのは、「現状に合った適切なリハビリ計画を立てること」だと考えます。

当院のリハビリサポートでは、

- 早期回復を目的としたメディカルリハビリテーション

- 競技復帰を目的としたアスレティックリハビリテーション

これらを状況に応じて組み合わせ、競技特性を把握したリハビリを提案いたします。

ただ身体機能の回復をサポートするのでは無く、ケガによる心理的不安の軽減、トレーニングへのスムーズな移行まで、多岐にわたりサポートできるのは、当院の強みです。

| 一般(50分) (90分) | 5,500円(税込) 10,000円(税込) |

| 学生※高校生まで(50分) (90分) | 4,500円(税込) 8,000円(税込) |

| スペシャルコース(120分) | 13,000円(税込) |

足関節捻挫の原因はシューズにある?

足関節捻挫の要因の一つに、「正しいシューズ選び」ができていないケースがあります。

シューズは体の一部であり、パフォーマンスやケガの予防に大きく関連しています。

足関節捻挫に繋がるシューズの要因

- 正しい履き方を知らない(セット位置が合っていない)

- サイズが合わないシューズを選んでいる(サイズが大きい場合が多い)

- 消耗が激しい(ソールのすり減り、クッション材の潰れ など)

- 目的に合わないシューズを選んでいる(アップ用と本番用の違い など)

- 不適切なシューズの加工をしている(インソールの使用 など)

足関節捻挫の原因は数多くありますが、シューズの調整を行うことが予防や再発に繋がると考えられます。

身体のメンテナンスやトレーニングに加えて、シューズのチェックをしてみませんか?

| 初回(サイズチェック/履き方講習など) | 1,500円(税込) |

| 2回目以降(シューズ調整) | 500円/1足(税込) |

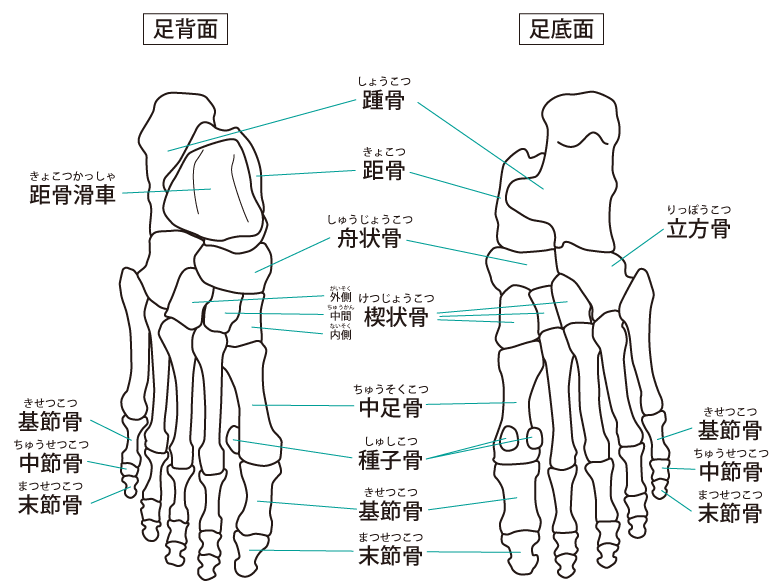

足関節捻挫とは

捻挫とは、関節に外から力が加わった際に、本来の関節可動域を超えて運動を起こした状態です。

それにより、関節包(関節の袋)や靱帯などに軽度の損傷を起こして痛みが生じます。

一般に、骨・軟骨に損傷は無いとされ、関節面の相互関係(正しい位置)は正常であると言われています。

具体的には、骨折や脱臼を除いたものを捻挫として扱います。

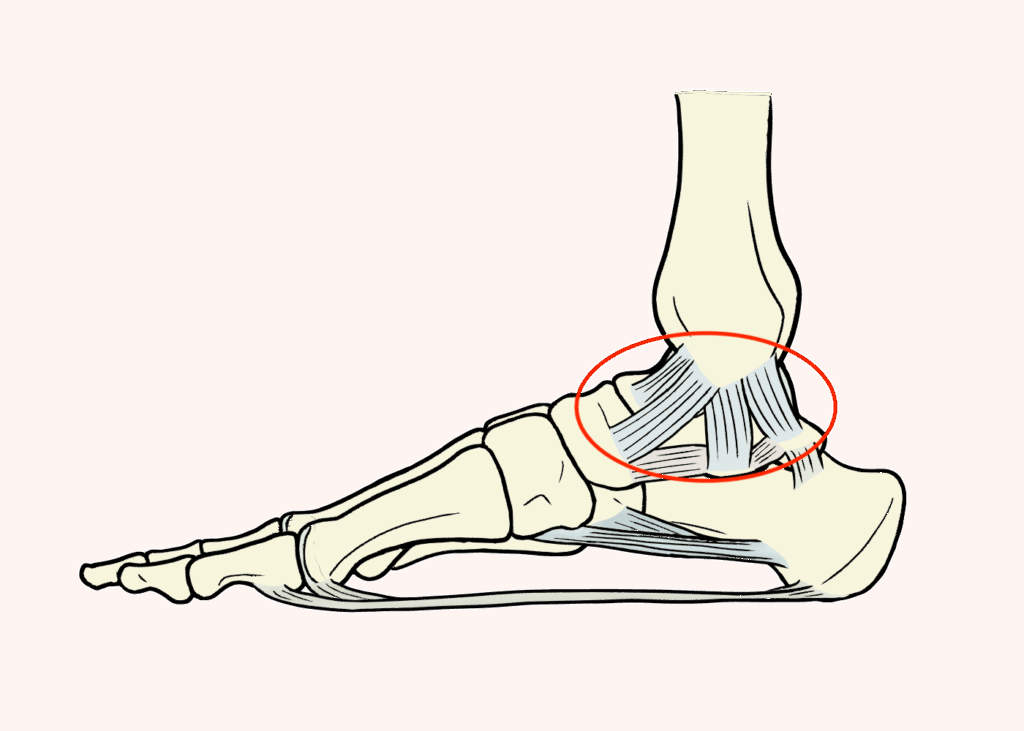

足関節捻挫のメカニズム

足関節捻挫は、スポーツ中や日常生活の様々な場面で発生します。

発生要因によって内反捻挫と外反捻挫に分けられ、損傷部位などが大きく異なります。

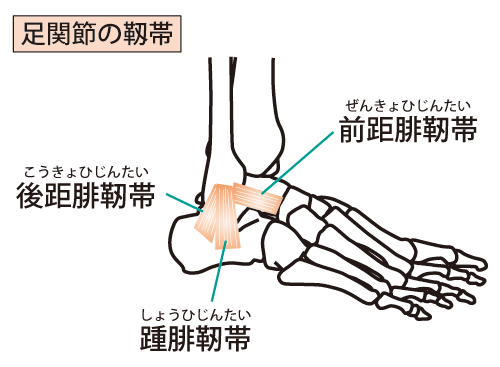

内反(内がえし)捻挫のメカニズム

足関節が内側に倒れながら(内反)、つま先が下を向く状態(底屈)で捻られ、足首の外側靭帯の損傷を起こします。

外反捻挫よりも発生が多く、前距腓靭帯の損傷がメインとなります。(足関節捻挫の9割)

①.一定の動作で足関節の底屈+内反が起こる

- スポーツ:ジャンプ動作での着地や急な切り返し など

- 日常生活:段差の踏み外しや踵の高い靴での転倒 など

これらの動作が起こる時、足関節は底屈と内反を起こしています。

足関節が軽度に底屈した状態では、距骨が前方向に滑り、関節の支持面が狭くなっています。

②.外側靭帯に牽引力がかかる

①の状態を言い換えると、足首の構造が不安定な状態を意味しています。

その状態で内反方向への捻りが強くなることで、外側靭帯に大きなストレスがかかります。

靭帯の許容を超えたストレスがかかることで、靭帯に傷が付き、痛みや可動域制限などを起こします。

ストレスの強さによって靭帯へのダメージが変化するため、痛みの強さやリハビリ期間が大きく異なります。

| 靭帯 | 役割 | 損傷のリスク | 損傷レベル |

| 前距腓靭帯 ATFL | 底屈+内反制御 | 損傷が多い | Ⅰ度以上 |

| 踵腓靭帯 CFL | 中間位〜背屈+内反制御 | 中程度 | Ⅱ度以上 |

| 後距腓靭帯 PTFL | 背屈+回旋制御 | ほとんど損傷しない | Ⅲ度 |

※距骨の構造(前方が広い/後方が狭い)

※足首の外側靭帯(内側より構造が弱い)

外反(外がえし)捻挫のメカニズム

足関節が外側に倒れる動き(外反)によって、足首の内側靭帯の損傷を起こします。

三角靭帯の損傷がメインとなります。

①.一定の動作で足関節の外反+外旋+背屈が起こる

- スポーツ:タックルを受けた後の姿勢維持や足首固定状態からの捻り など

- 内果(内くるぶし)に荷重がかかった状態での着地 など

脛骨と距骨が外側に開こうとする動き(外反)が起こることで、同時に外旋(つま先が外を向く)が起こります。

また、背屈(つま先が上を向く)も起こっています。

足関節は外反方向への可動域が狭いため、過度な外反力が直接的に内側靭帯へ負担をかけやすい構造をしています。

②.外側靭帯に牽引力がかかる

①の動きに対して、足首内側にある三角靭帯が制御を行います。

強力な力で靭帯が引き伸ばされるため、耐えられなくなると過伸張・断裂を起こし、牽引力の強さによって損傷部位が変化します。

| 層 | 靭帯 | 役割 |

| 浅層 | 舟状骨・踵骨への線維 | 外反に抵抗 |

| 深層 | 距骨内果靭帯 | 外旋+背屈に抵抗 |

※.骨折や高位損傷の合併

三角靭帯は非常に強力な構造をしており、単独での靭帯断裂だけで無く、内果の剥離骨折(裂離骨折)や脛腓靭帯損傷、腓骨骨折(メゾヌーブ骨折)などを伴うことがあります。

※足首の三角靭帯(構造が強力)

更に強い外旋ストレスがかかることで、遠位脛腓靭帯損傷や高位腓骨骨折などに発展することもあります。

また、非常に強力な外力がかからない限り、靭帯損傷より先に内果の剥離骨折が起こることが多くあります。

足関節捻挫の症状

足関節捻挫の重症度

Ⅰ度(軽度)

- 靭帯の軽い伸び

- 主な症状:軽い痛み、軽度の腫れ、歩行可能

- 捻挫全体の60〜70%

日常生活はほぼ可能

Ⅱ度(中等度)

- 靭帯の部分断裂

- 主な症状:明らかな痛み、腫れ/内出血、歩行△

- 内反捻挫で最も多い

歩行に注意が必要

Ⅲ度(重度)

- 靭帯の完全断裂

- 主な症状:強い痛み、腫れ/内出血、関節不安定感、自力歩行困難

- 骨折の合併リスクが高い→固定や手術が必要な場合もある

医療機関への受診が必須

内反(内がえし)捻挫の症状

①.痛み(疼痛)

| 発生場所 | ・外果(外くるぶし)の前下方(前距腓靭帯付近)に多い ・程度によっては踵腓靭帯や腓骨下方靭帯に痛みが出ることがある |

| 痛みの性質 | ・捻挫直後→鋭い痛み、ピリッとした痛み ・時間の経過→ズキズキした鈍痛が起こることもある |

| 痛みが強くなる動作 | ・足首の底屈+内反 ・ジャンプ/着地、ダッシュ動作 |

②.腫れ・皮下出血

| 発生場所 | ・外果周辺 ・内出血→足背(足の甲)や足底まで広がることもある |

| タイミング | ・直後→軽い腫れがある ・受傷数時間〜半日後→腫れや内出血(青紫色)が目立つ |

| 原因 | ・靭帯損傷による出血/炎症 ・損傷の程度が大きい→症状が強く出やすい |

③.可動域制限

| 症状 | ・足首の内反+底屈方向→制限と痛みが発生 ・荷重時状態での足首の曲げ伸ばし→痛みが強くなる |

| 発生機序 | ・靭帯や周辺組織の炎症/腫れ ・筋肉/腱の防御的な緊張 |

④.圧痛

| 圧痛点 | ・前距腓靭帯(外果前下方) ・踵腓靭帯(外果後下方) ・腓骨下方靭帯(外果下部) |

| 重症度の判断 | ・圧痛が強い→損傷靭帯の特定に役立つ ・圧痛範囲が広い→損傷度が高い |

⑤.関節不安定感

| 症状 | ・「グラグラする」「踏ん張れない」と感じる ・重度→歩行や方向転換で外側に傾く感じがある |

| 原因 | ・靭帯断裂による足関節の支持力低下 ・慢性化→反復性捻挫(捻挫後遺症)に繋がる |

外反(外がえし)捻挫の症状

①.痛み(疼痛)

| 発生場所 | ・主に内果(内くるぶし)の周辺(三角靭帯付近) |

| 痛みの性質 | ・直後→鋭い刺すような痛み ・時間の経過→ズキズキした鈍痛が起こることもある ★三角靭帯は強靱な構造→痛みは強くても腫れや不安定感が少ないことがある |

| 痛みが強くなる動作 | ・足首の背屈+外反 ・歩行、ジャンプ/着地 |

②.腫れ・皮下出血

| 発生場所 | ・内果周辺 ・内出血→内果下方や足背に広がることもある |

| タイミング | ・直後→軽い腫れがある ・受傷数時間〜半日後→腫れや皮下出血が目立つ |

| 特徴 | ・外側靭帯と比べて損傷が少ない場合がある→腫れが軽いこともある ・靭帯断裂が起こる→腫れや皮下出血が顕著となる |

③.可動域制限

| 症状 | ・外反方向→制限と痛みが発生 ・足首の背屈や歩行時→痛みが強くなる |

| 発生機序 | ・靭帯損傷による炎症/腫れ ・前脛骨筋や腓腹筋の防御的な緊張 |

④.圧痛

| 圧痛点 | ・三角靭帯(内果下方)自体や付着部 |

| 重症度の判断 | ・圧痛が強い→損傷靭帯の特定に役立つ ・圧痛範囲が広い→損傷度が高い |

⑤.関節不安定感

| 症状 | ・「内側にグラつく」「踏ん張れない」と感じる ・靭帯の完全断裂→歩行や不安定感が顕著 |

| 原因 | ・靭帯断裂による足関節の支持力低下 ・慢性化→反復性捻挫(捻挫後遺症)に繋がる |

足関節捻挫の好発

内反捻挫の好発

スポーツ中のジャンプ動作や切り返しでの発生が多い

足関節捻挫の85〜90%

| バスケットボール・バレーボール・陸上競技(跳躍) | ジャンプの着地時 |

| サッカー・ラグビー | 急な方向転換・他選手との接触 |

| 路面(サーフェス) | 砂浜や人工芝などの不安定な路面 |

外反捻挫の好発

接触プレーや外力が強い場面で発生しやすい

足関節捻挫の5〜10%(発生は稀である)

| バスケットボール・バレーボール | ジャンプの着地時 |

| サッカー・ラグビー | 他選手との接触 |

足関節捻挫の診断

足関節捻挫の疑いがある場合、痛みの特徴や運動習慣などを細かく質問します。

症状や既往歴の確認

- どのような動作で足を捻ったのか?(例:ジャンプ/着地、切り返し、他選手との接触など)

- どのような症状があるのか?(例:痛みの場所や強さ、足首の不安定感、歩行の可否など)

- 既往歴(再発性捻挫の可能性)

視診による確認

- 腫れや皮下出血の有無

- 足関節の変形や左右差の有無

- 歩行姿勢や荷重時のバランス

触診による確認

- 圧痛による損傷部位の確認(内反捻挫or外反捻挫)

- 腫れや皮下出血の範囲を確認:重症度の判断

- 骨の圧痛:骨折の可能性を判断する

機能評価

- 足首の可動域を確認→底屈/背屈 内反/外反

- 荷重時の痛みや歩行による評価:左右バランスや痛みの強さ

重症度(Ⅰ度〜Ⅲ度)の判断に大きく役立つ

徒手検査による靭帯機能評価

| 前方引き出しテスト | 前距腓靭帯損傷の評価 |

| 外反ストレステスト | 三角靭帯損傷の評価 |

| タラー・ストレステスト | 踵腓靭帯の評価 |

画像検査

骨折などの合併を伴う重症の場合、整形外科などでの画像検査が有効です。

- X線(レントゲン):骨折の有無を確認

- MRI:靭帯/腱/軟部組織の評価

- 超音波(エコー):靭帯損傷の評価(現場などでの即時評価に有効)

足関節捻挫の受傷後に多いトラブル

捻挫後遺症

足関節捻挫から2〜3週間を経過しても、痛み・腫れ・不安定感・動きの制限が残っている状態です。

主な症状

| 足首の不安定感 | ・着地や方向転換時にグラグラする感覚 ・足首の内反(内がえし)が起こりやすい |

| 慢性的な腫れ | ・軽い腫れが続く ・特に夕方や運動後に腫れやすい |

| 可動域制限 | ・足首の前方/外反方向などの動きに硬さやつっぱり感がある |

| 持続的な痛み | ・運動後の鈍痛 ・ジャンプ/着地/カット動作などで鋭い痛みが出る |

| クリック音・引っかかり | ・軟骨損傷/インピンジメント(骨同士の衝突)によるもの |

原因・病態

| 靭帯の伸張/瘢痕化 | ・損傷した靭帯が伸びたままの状態→関節を支えられない ・重症の場合→靭帯再建手術が必要な場合もある |

| 関節包/軟骨損傷 | ・捻挫時に関節包や軟骨を損傷→関節内炎症が広がる ・関節内の痛みや腫れの原因となる |

| 腓骨筋腱障害 | ・腓骨筋腱の炎症/脱臼/摩擦(内反捻挫後に多く発生) |

| インピンジメント症候群 | ・捻挫後の瘢痕組織/骨棘が引っかかる ・蹴り出しやしゃがみ動作で痛みが起こりやすい |

| 固有受容感覚の低下 | ・関節位置感覚が低下→正しい足首の位置を感知できない |

放置することで慢性関節不安定症(反復性捻挫)へ移行することがあります。

反復性捻挫

足関節捻挫を繰り返す事で関節構造が崩れ、わずかな外力や日常動作でも捻挫が再発しやすい状態です。

いわゆる、「関節が緩い状態」で、「捻挫グセ」が付いている状態です。

医学的には、「慢性足関節不安定症」とほぼ同じ扱いとなります。

捻挫の再受傷を起こした状態→再発性捻挫

反復性捻挫の分類

| 分類 | 状態 | 特徴 |

| 構造的不安定症 | 靭帯損傷による物理的な関節の緩み | 関節のグラつき感がある |

| 機能的不安定症 | 神経・筋の制御不全による不安定感 | 「動くのが怖い」感覚がある |

構造的不安定症の原因

| 前距腓靭帯/踵腓靭帯の伸張/瘢痕化 | ・靭帯が伸びたまま捻挫が治癒→関節の保持機能が低下 |

| 距骨の前方移動/内旋傾向 | ・関節軸のズレ→内反しやすくなる |

| 足部アライメント異常 | ・回内足/扁平足/ハイアーチなど→力の伝達が不均衡となる |

機能的不安定症の原因

| 固有受容感覚の低下 | ・捻挫による神経損傷→足首の位置感覚がズレやすくなる |

| 筋力/反応速度の低下 | ・腓骨筋群の活動遅延 ・股関節外旋筋/中殿筋の弱化 |

| 体幹/骨盤の制御不能 | ・下肢全体のアライメント異常を引き起こす要因となる |

特徴

| 頻繁な「グラつき」 | ・段差/方向転換/ジャンプ/着地などで足首の内反が起きやすい |

| 捻挫の再受傷 | ・直後の痛みや腫れ→比較的軽い ・受傷頻度が増えていく |

| 筋反応の遅延 | ・足首の外反筋群(腓骨筋など)の反応が遅れる→関節の保護ができなくなる |

| 感覚の鈍さ | ・足首を捻った瞬間が分かりにくい→捻挫をしても気がつきにくい |

| 関節の緩み | ・足関節のテストで不安定性を確認できる |

「痛みが出ない=治った」では無く、

安定性の回復するレベルまで機能回復を行うことが

捻挫の再発予防に大切です。

再発性捻挫

以前に足関節捻挫を起こした部位を、再び捻った状態です。

再受傷のメカニズム

①.捻挫による靭帯損傷の発生

②.足首の痛みが引く(伸びた靭帯は修復が不完全のまま)

③.足関節の安定性が低下(距骨の微少なズレが起こっている)

④.固有受容感覚の低下(関節位置感覚が鈍る)

⑤.腓骨筋などの反応遅延(足首を固めることが難しくなる)

⑥.着地や方向転換時に再受傷を起こす

①〜⑥を繰り返しやすい状態→反復性捻挫

原因

| 原因 | 所見 | ポイント |

| 靭帯の不完全治癒 | 前距腓靭帯/踵腓靭帯が伸びたまま固まる | ・足関節のテストで不安定性を確認できる |

| 筋力/安定力の低下 | 足関節外反筋(腓骨筋群)/股関節外旋筋の弱化 | ・脚全体での動的不安定が損なわれる |

| 固有受容感覚の低下 | 足関節の位置や傾きを感じ取る能力が鈍くなる | ・捻り始めに防御反応が働かない |

| バランス能力の低下 | 片脚立位/動的バランスの不安定化 | ・着地やターン時の制御が困難 |

| 装具依存 | サポーターなどの常用による筋反応の低下 | ・不安定感が強く再発しやすくなる |

症状

- 同じ部位の捻挫を繰り返す

- スポーツ中に不安定でグラつく感じがある

- 捻った直後の痛みや腫れは軽いが安定感が戻らない

- 無意識のうちに脚を庇う/フォームが崩れる

コラム

内反(内がえし)捻挫が起こりやすい理由

骨の高さが違うため

足首を構成する骨である腓骨(外果/外くるぶし)と脛骨(内果/内くるぶし)は高さが異なり、内果の方が高い位置に存在します。

内側と外側で高さが違うことで、関節の隙間に違いが出てきます。

| 外反方向 | 隙間が小さく距骨の動きが小さい |

| 内反方向 | 隙間が大きく距骨の動きが大きい |

足首の可動性が違うため

足関節は距腿関節と距踵関節の運動により、

- 底屈(屈曲)+外反(外がえし)

- 背屈(伸展)+内反(内がえし)

を起こしています。

構造としては背屈がしやすいため、足関節の過伸展が起こりやすくなっています。

反対に、底屈時は距骨の突起がストッパーの役割を果たすため、過屈曲は起こりにくくなっています。

上記2点の構造により、必然的に内反捻挫が起こりやすくなっています。

富士院 店舗情報

〒416−0902 静岡県富士市長通9-1 201号

東名高速道路:富士ICから車で10分

JR身延線:竪堀駅から徒歩5分

| 受付時間 | 10:00〜20:00 |

| 休診日 | 火曜(不定休)・日曜・祝日 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

| 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |