目次

スプリンターの半月板断裂日記、5回目は【42日〜61日】をまとめていきます。

ここからは記録の間隔が空くため、状況に応じて日数を分けていきます。

〜45日

ヒアルロン酸注射が落ち着いてからは、今まで以上に積極的リハビリを行うようになりました。

上半身のトレーニングとケアは同じ様な内容ですが、有酸素運動の方法を大幅に変更。

今まではトレッドミルでのウォークでしたが、前述したように、接地位置のズレや転倒のリスクが高まってきたため、外でのウォークに挑戦しました。

ケガをしてから外でトレーニングをすることが無く、日を浴びること自体が久しぶりでした。

トレッドミル同様、まずは20分を目標にウォークとjogを組み合わせて動くことから始めました。

入念にアップを行い、場合によっては軽くウェイトトレーニングを行ってから外に出ます。

- 43日目:17分ウォーク+3分jog(8’00/km)

- 44日目:15分ウォーク+5分jog(7’30/km)

率直な感想、ほぼ早歩き程度のペースにも関わらず、膝に違和感が出ました。

痛み自体はそこまで感じませんでしたが、接地の不安定感が強いため上手く走れず、イメージとは違うリハビリとなってしまいました。

一方で、力の入れ具合や脚の張り感は戻っていたため、全くダメという分けではありません。

結果的に、外でのリハビリは開放感があって動きやすい一方で、そこまで大きな恩恵を受けられた感じはしませんでした。

動いた翌日は、体力/筋力の低下が影響したせいか、疲れが抜けずに回復に時間がかかりました。

〜50日

この辺りから、膝以外に心配な点が出てきました。

運動量の低下+冬季練習に予定していた減量に失敗したため、体脂肪の増加が気になり始めました。

それもあり、少しでもウォークの時間が延ばせないものかと悩んでいました。

一方で、ウェイトトレーニングの成果が出始めている実感もありました。

ケガをしてベンチプレスを行うことが増えた結果、70kgまでマックス重量を更新、ケガ前から15kgの増量に成功しました。

知り合いに会うと、肩や胸周りのサイズアップに驚かれる事も増えました。

30分ウォークはできますが、jogは相変わらず早歩きの延長ペースです。

無理して走るよりも、ウォークを徹底して行うことが最適解だと思いました。

この頃から気づき始めた変化

レストを取りながらリハビリは続けていましたが、この頃からとある変化に気づき始めました。

治りの変化が小さくなってきている/ヒアルロン酸の抵抗が出てきたかもしれない

ヒアルロン酸注射の目的は、一時的な疼痛緩和や動きの改善です。

つまり、打ったところで完治することは無く、打ち続けると体に抵抗が出てくる(効きが悪くなる)ことがあります。

初めてヒアルロン酸を打った時に情報を調べていたため、真っ先に抵抗が出てきたと疑いました。

保存療法の限界が近づいた感じがして、次の手段を検討する気持ちになりました。

次の手段、一番最初に浮かんだのは「手術」

日常生活や仕事を満足に行いたい、そして何より、競技復帰をしたい一心で、ここまでリハビリをしてきました。

それでも治らないのであれば、時間とリスクを賭けて手術をする覚悟はしていました。

現実味を帯び始めたこのタイミング、コーチや手術経験者から情報を訊き、自分なりに手術について調べ始めました。

とは言っても、主治医の判断がまだだったので、

- 半月板の手術とは何を行うのか?

- その後のリハビリはどの程度時間がかかるのか?

- どの程度費用がかかるのか?

大まかな情報だけでしたが、病院や経験者のブログなどを参考に調べました。

普段は術後のケアやリハビリなどを仕事として行っていますが、手術の分野については全くの素人です。

術式によって手術前後の準備が大きく異なることや、リハビリに要する期間が全く違うことなど、選択を間違えると身体負担や貴重な時間、金銭面に大きな負担がかかります。

お世話になっている整形外科では手術ができない点、負担の少ない局所麻酔での手術が難しい点、富士市内では充実したリハビリ施設が無い点などを考え、県外での病院も視野に入れました。

〜55日

手術は常に頭の中に浮かべながら、コーチのアドバイスを参考に、筋力を落とさない方針でリハビリを続けます。

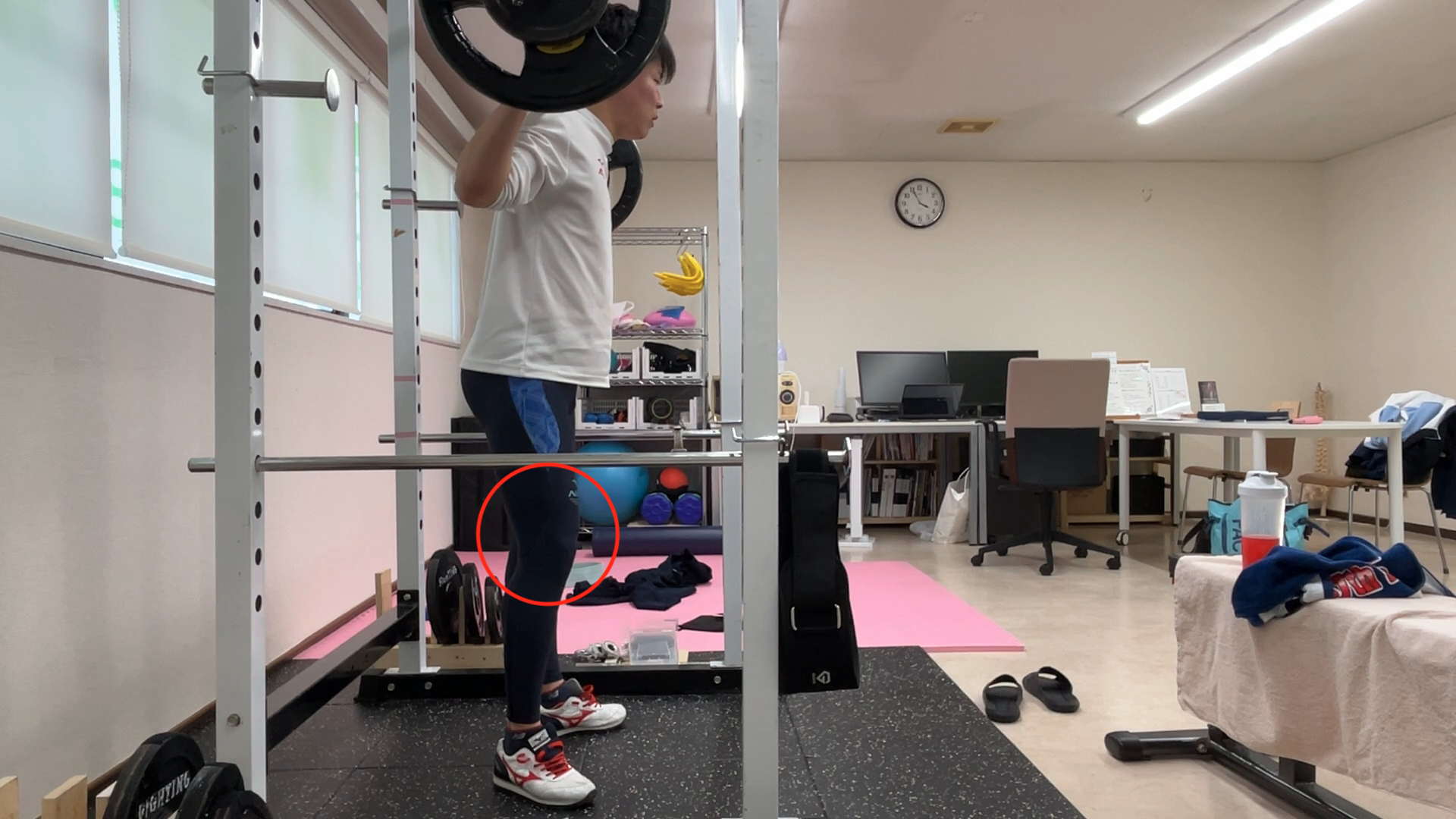

膝のリハビリについては、入念にアップを行ってから可能な範囲でスクワット、トレッドミルでのウォーキング、何となく大まかな流れができました。

患部側から動きを確認すると

ケガをした右側と正常な左側、スクワットのフィニッシュに大きな違いがありました。

右膝が伸び切らないフィニッシュとなり、地面を押し切れないエラーが起こっています。

これはスプリンターにとって大きな問題であり、修正しないと今後のトレーニングにも影響が出てきます。

地面を押せないと言うことは、ストライドが伸びなかったり、推進力が低下することを意味します。

それ以外にも、スクワットの目的である大殿筋への負荷が逃げるため、身体のアンバランスを助長することにも繋がります。

左右差を比べることで、膝の伸展がスプリントに及ぼす影響を視覚的に実感できた気がします。

MRI後 初の診察

有酸素運動や下肢の負荷を上げたリハビリ成果としては、正直まずますと言ったところです。

それとは別に確証に近づいたのは、治りが遅くなっていることです。

ドクターにはハッキリ状態を伝えた上で、「もう少し様子見をしたい」との判断、難しそうではありました。

まだ受傷から2ヶ月経ってはいませんが、私の感覚としては、これ以上良くなるビジョンが見えませんでした。

勿論、焦らなくても良いと言うドクターの判断も分かっています。

手術をするとしても、大がかりかつ復帰まで長期間を要することも分かりました。

【手術+リハビリで1年かけてもいい覚悟を伝えるべきか】非常に悩みました。

〜61日

寒さも相まってヒアルロン酸注射後は調子が悪く、しばらくリハビリは中止。

仕事も立て込んでいたため、気持ちが完全に切れていました。

電気刺激による筋活動の差

走れなくなって2ヶ月、いつものアップ中に気づいたことがあります。

動画は伊藤超短波のRUCOE RUN、最強のEMS治療器による筋刺激です。

大腿四頭筋の同じ部位に電極パッドを貼り、同じ出力で刺激を与えました。

明らかに右側の収縮が起こっていないことが分かります。

大体四頭筋だけで無く、大殿筋や中殿筋でも試しましたが、右側の収縮力は弱まっていました。

これは明らかに身体機能の低下、私からすれば、身体の劣化とも言えるでしょう。

筋力低下を抑えるリハビリも行ってきましたが、それ以上に低下速度が上回っていました。

筋力低下が起こっている自覚はありましたが、視覚化するとより現実を突きつけられました。

EMSはリハビリとして重要で効果は絶大ですが、精神的に良くない反面が見えてしまいました。

2ヶ月が経過してマイナス要素が見え始めた頃合いですが、ここで更なるリハビリの変化が起こります。

次回のブログは、「プロスプリントコーチによるリハビリ」について話をしていきます。

リハビリ・手術の時系列

受傷直後:スプリンターが半月板断裂を起こした話

整形外科受診後〜15日:半月板断裂初期に行っていたリハビリ

16日〜30日:半月板断裂 積極的リハビリと精密検査の決断

31日〜41日:半月板断裂と円板状半月板

42日〜61日:本ブログ

セカンドオピニオン/手術前リハビリ:半月板断裂 セカンドオピニオンと手術前リハビリ

手術前の準備/不安だったこと:半月板断裂 手術前の準備 不安だったこと

入院/手術の話 手術後のリハビリ:半月板断裂 入院/手術の話 手術後のリハビリ

手術後1ヶ月:半月板断裂 手術後1ヶ月間のリハビリ

手術後1ヶ月②:半月板断裂 手術後1ヶ月間のリハビリ②

手術後のアイシング−考察:膝手術後の腫れとアイシングの考察

アスレティックリハビリテーション:スプリント動作を再獲得するためのリハビリ

減量について:体脂肪増加によるパフォーマンス低下/減量の作戦

スプリント動作の再獲得:動きづくりによるスプリント動作の再獲得

レース復帰:R7 静岡マスターズ 200m

コメント